নয়া বাস্তবতা এবং সত্যজিত রায়

সত্যজিতের সাথে আমার পরিচয় সম্ভবত কোনো এক ডকুমেন্টারির মধ্য দিয়ে। সেই ডকুমেন্টারিতে আমার নজর পড়ে ১৯৯২ সালের অস্কারের অনুষ্ঠানের উপর। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাতে একটি অস্কারের পুরষ্কার হাতে, তাও নাকি সে আমাদেরই বাঙালি! বিষয়টা সেদিন মনের মধ্যে অবশ্য গেথে গিয়েছিল বিষয়টা নিয়ে। সত্যজিতের সিনেমা দেখা আমার প্রথম হয় ২০১৫ সনের দিকে। শুরুটা ছিল অবশ্য “পথের পাঁচালী”(১৯৫৫) দিয়েই। কি অসাধারণ দূর্গা আর অপুর এক গ্রামীণ জীবনের বেঁচে থাকার গল্প। সত্যজিতের চোখে সমগ্র দৃশ্যই ছিল এক নিম্নবিত্ত পরিবারের বাস্তব পরিস্থিতিকে ঘিরে। দূর্গার অভিনয়ের কলাকৌশল বলতে আমার বিশেষ কিছু নজরে পড়েনি তবে দূর্গা আর অপুর জুটিতে পুরো গল্পে যে সিনেম্যাটিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা সত্যি অপূর্ব। অপু ও দূর্গা সেই হিসেবে আমার কাছে গোটা সিনেমার প্রাণকেন্দ্র।পুরো গল্পজুড়ে যে দূর্গার উত্থান, কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বজয়া আর হরিহরের সংসারের হাল ধরে রাখা ,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোটা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার সমগ্র ভারতবর্ষে, অপুর সাথে দূর্গার বন্ধনে পরিবারের নতুন আশার আলো এবং সর্বশেষ দূর্গার জীবনের সমাপ্তি পুরো পথের পাঁচালীর সিনেম্যাটিক চিন্তাকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলে। সেদিন প্রথম মনে হয়েছিল, সত্যজিতের দেখার এবং ভাবনার স্টাইল সম্পূর্ন ভিন্ন।

সত্যজিতের জন্ম ২মে, ১৯২১ সালে কলকাতার এক বিখ্যাত সাংস্কৃতিক পরিবারে। বাবা সুকুমার রায়। ১৯১১ সালের দিকে সুকুমার রায় মুদ্রণ ও প্রসেস শিল্পে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এলে তার জন্যে ব্রাহ্মণসমাজের বিবাহযোগ্য মেয়েদের তালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু সুকুমার রায়ের পছন্দ সেই মধুকন্ঠী নারীকে যাকে আগেই তিনি দেখেছিলেন। তখন তিনি বিয়ে করেন সরলা দাশের কন্যা সুপ্রভা দাশকে। সত্যজিতের মা, যার হাত ধরে তিনি সঙ্গীতের সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করেন।

সত্যজিতের ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল সিনেমা আর সঙ্গীতের প্রতি। তারা মামা বাড়ি প্রতিদিনই সঙ্গীতের খেলায় মেতে থাকতো। কিন্তু সত্যজিতের বিশেষভাবে পছন্দ ছিল পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত। তিনি আর্নেস্ট লুবিচের “Love

Parade”(১৯২৯) দেখার পর থেকেই পশ্চিম এর সিনেমার প্রতি একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয় । সত্যজিৎ তার জীবনীতে বলেছেন ,”যখন বাঙালী যুবারা বয়ঃসন্ধিকালে পদ্য লেখে, আমি তখন পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনে কাটিয়েছি।“

সত্যজিতের যাত্রাটা আমাদের জন্যে বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার সিনেমার দর্শন। সত্যজিৎ জীবন শুরু হয়েছিল কমার্শিয়াল গ্রাফিক্স আর্টিস্ট হিসেবে, যার হাত ধরে ভারতে বই মুদ্রণশিল্প ও ডিজাইনিং এ নতুনত্ব আসে। ইউরোপীয় ধাঁচের সিনেমা ও সঙ্গীত এবং একই সাথে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট এই দুই সরু রেখা একত্র হয়ে সত্যজিতের ফ্রেম দেখার ভঙ্গিমাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মেজর নিয়ে পড়াশোনার সময় সত্যজিৎ অনুভব করেন তার কাজের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরে তিনি ভর্তি হন শান্তিনিকেতনে, পেইন্টিং ও আর্ট ইতিহাস বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে গড়ে উঠা সত্যজিৎ রায় তার কাছ থেকে শিখেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণের শিক্ষা, যে শিক্ষায় মানুষের সত্যতাকে সবচেয়ে বড় করে দেখা হয়। বাংলার শিল্পচর্চায় রেনেসাঁর আন্দোলনের পেছনে তাই সত্যজিতের এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। সত্যজিৎ এর সিনেমাতে সে প্রভাব দারুণভাবেই লক্ষণীয়। শান্তিনিকেতন থেকে পড়ালেখা শেষ করে সত্যজিৎ এর প্রবেশ ঘটে সিনেমার এক বিস্তর জগতে।

|

| বামের ছবিতে সুকুমার রায় এবং সুপ্রভা রায়। ডানের ছবিতে তাদের সন্তান সত্যজিৎ রায় |

সত্যজিৎ চাকুরীকালীন সময়ে একাধারে শিশুতোষমূলক গল্প, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও রহস্যময় উপন্যাস লিখে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। হলিউডের সোনালী যুগ শুরু হয় নির্বাক সিনেমা “Birth of a

nation”(১৯১৫) কে দিয়েই। সোনালী যুগ বলার কারণ হলো, তখন হলিউডের সিনেমাগুলোতে অনেক টাকা বিনিয়োগ করা শুরু হয়ে গেল, প্রোডাকশন হাউজগুলোও ফুলে ফেপে উঠে গিয়েছে।, সেই সময় ভারতের দিকে হলিউডের বাতাস বইতে লাগলো এবং এই ফাক গিয়ে কিছু সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট সিনেমারও প্রবেশ ঘতে গেল। “Ivan the terrible” দেখার পর সত্যজিতের সারা দিন আর সারারাত সেই বিখ্যাত চেরকাশভের দারুণ অভিনয় ও প্রোকোফিয়েফের সঙ্গীত তার সঙ্গী হয়েই ছিল। সত্যজিতের ভাষায় যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এই সিনেমায় বেজেছিলো আর অভিনয় তাদের দুজনের মধ্যে এক অসাধারণ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল সমগ্র ফ্রেমজুড়ে। রেনে ক্লেয়ারের “The ghost goes west” দেখার পর সত্যজিৎ এই প্রথম পরিচিত হলেন সিনেমার ‘চিত্রনাট্য’ এর সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক অভয়ারণ্যে ছুটে বেড়ানো সেই তরুণের মধ্যে সর্বদাই লুকিয়ে ছিল নতুনের স্বাদ গ্রহণ করার মারাত্নক স্পৃহা। ১৯৪৭ সালের দিকে তাই তিনি গড়ে তোলেন “কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি” যার মাধ্যমে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের নামী দামী সিনেমাগুলোর সাথে ভারতবর্ষের মানুষকে পরিচিত করান। জন ফোর্ড, উইলিয়াম উইলার এবং জা রেনোয়ার সিনেমাগুলো তাকে আলোড়িত করে। যখন তিনি ব্যস্ত অজস্র সিনেমা দেখাতে এবং চিন্তাভাবনায় ঠিক তখনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠে বিখ্যাত ইটালিয়ান সিনেমা ”।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীর শিল্পপাড়ায় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ‘বাস্তবতা’ প্রাধান্য দিয়ে সেই আন্দোলনের নাম ছিল ইতালীয় নিওরিয়ালিজম, অর্থাৎ নয়া বাস্তবতাবাদ। সে সময়কালে ভারতবর্ষে যে সিনেমা গুলো ছিল তা যে প্রকৃত অর্থে বাস্তবতাকে আড়াল করে বা উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগোচ্ছিলো তা সত্যজিৎ বুঝতে পেরেছিলেন। তখনকার ভারতবর্ষের সিনেমাগুলোর মধ্যে অতিরঞ্জিত আয়োজনে ভরপুর ছিল। এরই মাঝে সত্যজিতের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছিলো পুরনো কাঠামোকে সরিয়ে নতুন আঙ্গিক ও ভাবনাকে প্রেজেন্ট করা। যখন ভারতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রভাব, অর্থনৈতিক অবস্থার দূর্বলতা তখন সত্যজিৎ এর মধ্যে এক নতুন চেতনা ফুটে উঠে। তিনি নয়া বাস্তবতার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন আদর্শিকভাবে। সত্যজিতের ভাষায়, “The central purpose of is the

revelation of the truth of human behavior”। বাস্তবতার উদঘাটন ও প্রকাশ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যজিতের আদর্শিক প্রভাব দেখা মেলে তার সিনেমা জগতে।

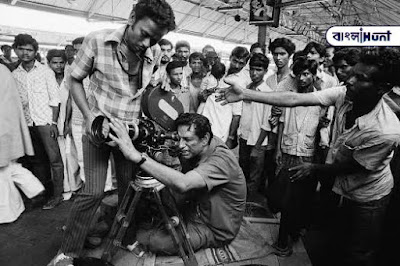

|

| সত্যজিতের ক্যামেরা ভিউ বোঝার সময়কার চিত্র। |

সত্যজিতের সিনেমা এবং তার দর্শন নিয়ে আলোচনা শুরু করার সময় খেয়াল রাখতে হবে ১৯৪৯ এর পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে। কারণ সত্যজিতের এই যাত্রায় বাঙলার মানুষের সাধারণ ও আবেগময়ী চিত্র ফুটে উঠে। আর এরই সাথে সংযোজন হয় কিছুটা ইউরোপীয় স্টাইলে স্বাভাবিক ভঙ্গিমা ও অভিনয়রীতি। ডি সিকা, রোজারিও দের সিনেমায় চরিত্রগুলোর গঠন ও সংলাপের ধরণ সত্যজিতকে বিমোহিত করেছিল। এই নাটকীয় প্রভাব সত্যজিতের সিনেমায় লক্ষণীয়। এই যেমনটি ধরুন পথের পাঁচালী সিনেমায় দূর্গার মৃত্যুর দৃশ্যটি।ঝড়ের দৃশ্যের পর দূর্গার অসুস্থ হওয়া এবং তার মৃত্যু হওয়া এইটা সম্পূর্ণভাবে সত্যজিতের আবিষ্কার। ঝড় বাদলের দিনে দূর্গার আত্নহারা নাচ এবং সেই নাচের পরে দূর্গার মৃত্যু দিয়ে পুরো সিনেমাটির সমাপ্তি যেন নতুনভাবে দর্শককে ভাবায় দূর্গাকে নিয়ে আবারও।

তারপরই

বের হয় “অপরাজিত”(১৯৫৬)

সিনেমাটি যেখানে

অপুকে নিয়ে পরবর্তী ঘটনাটি

সম্পরসারণ করা হয়। অপুর

জীবনকে যেখানে তুলে ধরা হয়েছিলো

স্বাভাবিক বাস্তবতার সাহায্যে। কৈশোরপ্রাপ্ত অপুর জীবনের নানা

দিককার ঘটনা এবং তার

পরিবারে মৃত্যুর ঘটনা অপুকে আমাদের

অন্যভাবে দেখতে সাহায্য করে। ভারতের অন্যান্য

সিনেমাগুলোতে যখন পরিবারের কারো

মৃত্যুকে অনেক অতিরঞ্জন করে

প্রদর্শন করা হয় সেখানে

সত্যজিৎ সমগ্র ঘটনাকে স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় বলার চেষ্টা করেছেন।

অপুর মা বাড়ির উঠোনে

বসে যে প্রতীক্ষার প্রহর

গুণে সংসারের সুখের জন্যে তা বিশেষভাবে নজর

কেড়ে নেয়। অপুর ব্যস্ততায়

ছুটে চলা আর ঘরের

অবস্থা সামাল দেবার যে চিত্রগুলো ফুটিয়ে

তুলেছেন সত্যজিৎ তা বরাবরই বাস্তব

জীবনের টানাপোড়নের মতোই। চরিত্রগুলোর আবেগের মধ্যে একতা বাস্তব পরিস্থিতি

লুকিয়ে আছে যাকে ইমোশনাল

রিয়ালিজম বলা যায়। সত্যজিতের

সিনেমা তাই গল্পের বর্ণনায়

পরিস্ফুটিত যা প্রকৃত জীবনের

রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ফুটে উঠে। চরিত্রের

আসল মনস্তত্ব এবং তার প্রতিচ্ছবি

যখন সিনেমার পর্দায় ফুটে উঠে তখন

ভাব ও আবেগকে আরো

সহজভাবে বোঝা যায়। অপরাজিত

আর পথের পাঁচালি দুটি

সিনেমাই তার প্রমাণ।

|

| লোকেশনে প্র্যাক্টিস করা অবস্থায় সত্যজিতের একটি ছবি। তিনি এভাবে ক্যারেক্টার স্টাডি করতে বেশ পছন্দ করেন। |

|

| ১৯৭৭ সালে রিচার্ড অ্যাটেনবরো সত্যজিতের "শতরঞ্জ কি খিলাড়ি" এর শুটিং এর জন্যে ভারতে আসেন। |

ট্রিওলজির প্রথম দুই সিনেমা (অপরাজিত ও পথের পাঁচালী) এর পর “অপুর সংসার” ছিল ন্যারেটিভ স্টোরিটেলিং এর দিক থেকে আরো বেশি শক্তিশালী। সিনেমার প্রথম দৃশ্যে অপু আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মধ্যে হাসিমুখের কথোপকথনে হঠাৎ অপুর মুখে বিষন্নতার ছাপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে উঠে। দেখা যায় ঘরের বাহিরের রাস্তা থেকে একদল ছুটে চলা তরুণেরা “আমাদের দাবী মানতে হবে” এই বলতে বলতে আন্দোলনের শব্দ যতো বৃদ্ধি পাচ্ছে অপুর চেহারা যেন আরো শুকিয়ে আসছিলো। ঠিক অপুর সংসারের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম দৃশ্যের বিপরীত অবস্থান দেখা যায়। ডিটেইলস, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং লাইটিং এর প্রভাব দুই দৃশ্যে সম্পূর্ণভাবেই বিপরীত।

সেই দ্বিতীয় দৃশ্যে অপুকে দেখা যায় বিদ্ধস্ত অবস্থায়, পাওয়া যায় তার ভঙ্গুর মানসিকতা। ছেঁড়া জানালার পর্দা, জীর্ণ-শীর্ণ গাত্র আর একাকীত্বের প্রতি নজর পড়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে দুই বিপরীত মেরুর দুটো শট। বাচন ভঙ্গি আর শিল্পরীতিতে এক অদ্ভূত পরিবর্তন আনে এই দুই শটের অর্থে। এক শহরের বুকে জমে উঠা দিক-বিদিক কষ্টের উদাহরণ প্রত্যক্ষভাবে লক্ষণীয়। অপুর সহজ সরল জীবনযাপন এর মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ অপুকে মাঝে মাঝে দেখিয়েছেন একজন আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠা যুবকের গল্প। সত্যজিতের সিনেমায় অপুকে মাঝে মধ্যেই ট্রেনে বা স্টেশনেই দেখা যেত, আর কিছু শট নেওয়া হতো শুধু ট্রেনের গতিবেগের। সত্যজিতের এই কাজের মধ্যে লুকিয়ে আছে “সিম্বলিক” চিন্তাভাবনা। অপুকে তাই তিনি ট্রেনের গতি ও শটের সাথে মিল রেখে বরাবরই দেখাতে চেয়েছেন অপু আসলে আমাদের বাহিরের জগতের কোনো প্রাণী নয় যার হাতে অগাধ শক্তি নিহিত। যেখানে ট্রেন এবং অপু , সত্যজিতের মূল চিত্রে দুই সিম্বল যার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে অপুর ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টে সহায়ক উৎকৃষ্ট নাটকীয় ভূমিকা পালন করেছে।

দুই

শটের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য আসলে

সত্যজিতের গল্প বলার ভঙ্গিমা

ও ইমোশনের বাস্তবতা বোঝার জন্যে সাহায্য করে। যে বৈসাদৃশ্য

আসলে প্রকাশ করছে সামাজিক ও

অর্থনৈতিক বাস্তবতা, শহরের বুকে নানারকমের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র। সত্যজিৎ রায়ের এন্ডারসনের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে

উল্লেখ করেন,”অপুর সংসার থেকে

আমি আসলে দৃশ্য পর্যালোচনা

এবং স্ট্রাকচার নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা

করেছি।” অপুর ছেলেকে ছেড়ে

চলে যাওয়া, পুনরায় ফিরে আসা , নিজের

সন্তানকে খুঁজতে শুরু করা সকল

ঘটনার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি টার্নিং পয়েন্ট এবং কাহিনীর পরিণতি

যা সিনেমাটিকে আরো নানন্দিক করে

গড়ে তোলে।

আরো

একটি সিনেমা নিয়েও আমি কথা বলতে

চাই যা আমার চোখে

দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে এক অনন্য ভূমিকা

যোগ করেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “অরণ্যের দিনরাত্রি” ১৯৬৯ সালের মে

মাসে ডালটনগঞ্জে শুটিং করা হয়। অরন্যে

দিনরাত্রি বানানোর ২বছর আগে অর্থাৎ

১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ – যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্ব পাবার মধ্য দিয়ে সমগ্র

বাংলায় এক পালাবদল এবং

দ্বিতীয়টি হলো নকশালবাড়ির উত্থান।

এই দুই ঘটনার মধ্য

দিয়ে তৎকালই বাংলার জনজীবনে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজনীতির নতুন গড়ে উঠা

ছকের মধ্যে সাধারণ মানুষগুলো ভুক্তভোগী হয়ে উঠে এবং

শহরের মানুষের মধ্যে নিশ্চিত জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিন্তার মধ্যে

নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। ঠিক এই সময়ে

জন্ম নেয় সত্যজিতের “অরণ্যের

দিনরাত্রি” সিনেমাটি যা আমাদের চিন্তার

নতুন দরজা খুলে দেয়।

খুবই

মজার ব্যাপার হলো, অরণ্যে দিনরাত্রি

এর সিনেমাটির যে চিত্রনাট্য আর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীর সাথে কোনো মিল

নেই। সুনীল যেন সিনেমাটি দেখার

পর স্ব-সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে

চিনতেই পারেননি। তার মতে, রবীন্দ্রনাথের

বিশ্বস্ত পাঠক এর মূল্য

আবিষ্কার করতে পারে না।

আর সত্যজিতের দাবী ছিল, আমি

মনে করি অরণ্যের দিনরাত্রি

যথার্থ বাংলা ছবি। তবে এই

সিনেমাটি পশ্চিমের সিনে মহলে ব্যাপক

সাড়া ফেলেছে।

অরণ্যের দিনরাত্রির ছবির শুটিং চলে দেড় মাস ধরে। তখন সত্যজিতের একটি উক্তি দিয়ে তার দর্শন সম্পর্কে আরো পরিষ্কার হবো। ডিরেক্টরের জায়গায় থেকে দেখা ও চিন্তার যে স্বাধীনতা রয়েছে তার দর্শন তার কথায় ফুটে উঠে। সত্যজিৎ বলেন,”চারটে চরিত্র আমার যেমন দাঁড়িয়েছে- বইয়ের সঙ্গে যে মিল নেই তা নয়, মিল আছে। কিন্তু এটাতে আরও ডিস্টিঙ্কটলি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড ।” অরণ্যের দিনরাত্রিতে সত্যজিতের চরিত্র নির্মাণ ও শিল্প কাঠামোতে ব্যক্তিচিন্তার প্রভাব অতোপ্রতোভাবে লক্ষণীয়। তবে সিনেমার থিওরি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ডিরেক্টর যখন নিজে চিন্তা করে কোনো গল্পকে তৈরি করে তখন তার ব্যক্তি অবস্থান ও চিন্তা সমগ্র পর্দাজুড়ে বজায় থাকে। পরিচালকের চিন্তার অনন্য বৈশিষ্ঠ্য এভাবেই ফুটে উঠে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার মধ্য দিয়ে।

সত্যজিতের

সিনেমায় তখন এই প্রভাবটিও

দেখা গিয়েছিল। যেমনটি

ধরুন বিকেলের সেই দৃশ্যটিই যেখানে

একত্রে কয়েকটি ঘটনার সন্নিবেশ ঘটে। অর্পনা যখন

কলিকাতায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো সেই সময় অসীমের

মধ্যে প্রবল আবেগের সৃষ্টি হয় এবং অর্পনাকে

তার মনের কথা সব

খুলে বলে। শেখর মেলাতে

জুয়া খেলে বেশ কিছু

টাকা হারিয়ে আসে। এদিকে হরি

মেলায় যখন দুলি কে

দেখতে পায় তখন তার

সাথে জঙ্গলে দৌড়ে যায় এবং

কিছু সময় অতিবাহিত করে।

লখা হরিকে প্রহার করে ঘটনাটি দেখে

এবং তারপর তার থেকে টাকা

পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়।

সিনেমার শেষ দৃশ্যে এরকম

খন্ড খন্ড অনেকগুলি ঘটনার

সৃষ্টি হয়েছে বলে সিনেমাতে একটি

বিশেষ টেনশনের সৃষ্টি হয়। পালামৌতে ঘুরতে

আসা চার যুবকের আলাদা

আলাদা বৈশিষ্ঠ্য চোখে পড়ার মতো

যা সত্যজিতের চিত্রনাট্যের নান্দনিকতাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে

সাহায্য করে। সত্যজিৎ সেখানে

আশ্রয় নিয়েছেন পাহাড়-প্রকৃতির কোল, বাংলো বাড়ি,

গ্রাম গঞ্জের বাজার আর ন্যাচারাল মিউজিকের

সমন্বয় যা গল্পকে আরো

গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

এই সিনেমাগুলো উল্লেখ করার কারণ হলো

আমাদের সত্যজিতের দর্শন সম্পর্কে জানা। কিভাবে বাংলার রেনেসাঁয় সত্যজিতের চিন্তা হয়ে উঠলো নতুন

নানন্দিক চিন্তা হিসেবে। সত্যজিতের উক্ত চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের

পর বোঝা যায়, সত্যজিতের

দেখা মানুষের পৃথিবীতে গোটা আলোচনাটাই মূলত

মানুষের অন্তর্গত পৃথিবীকে ঘিরে। আরো ভেঙে বললে

একজন মানুষের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ সত্যজিতের জন্য জরুরি বিষয়।

আগন্তুক(১৯৯২) সিনেমায় সত্যজিৎ উপস্থাপন করেছেন শহরায়ন ও নগরায়নের প্রসারের চিত্র যেখানে মূল চরিত্রে ছিলেন একজন এন্থ্রোপলজিস্ট বা নৃবিজ্ঞানী। যিনি বিশ্বাস করতেন নিউক্লিয়ার বোমা মেরে মানুষ হত্যার চাইতে যে মানুষের মাংস খায় সেই উত্তম। মনোমোহন মিত্রের শখ ছবি আর পেইন্টিংস নিয়ে এবং সেই সুবাদে তিনি ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। গবেষনা করেছেন অতি পুরোনো ঐতিহাসিক সভ্যতা নিয়ে। জীবনের অনেক সময় বিভিন্ন দেশে ঘুরে যখন কলকাতায় পা রাখেন তখন তিনি হঠাৎ উপলব্ধি করেন তিনি আসলে কিছুই জানেন না পৃথিবীটা সম্পর্কে। মূলত চলচিত্রের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সত্যজিৎ আসলে দুটো বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ দেখাতে চেয়েছেন। নাগরিক সভ্যতার সাথে আদিম সভ্যতার দ্বন্দ।

সত্যজিৎ এর শুটিং করেছিলেন

শান্তিনিকেতনের পাশেই সাঁওতালদের একটি গ্রামে। মূলত

আগন্তুক সিনেমাটি ছিল Argumentative mode এ যেখানে যুক্তি

অযুক্তির একটি জটিল জাল

বেছানো রয়েছে। সত্যজিতের সিনেমা অনেক বেশি পরিমাণ

এখানে কনস্ট্রাকটিভ হয়ে উঠা শুরু

করে। একের পর এক

চিন্তার পট পরিবর্তন, প্যারাডাইম

শিফট ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মূলত সত্যজিৎ সরল

সংলাপ ও পরিবেশের সাথে

একটি দৃশ্যমান দ্বন্দ দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন শহর

বনাম আদিম সভ্যতা সম্পর্কে।

১৯৬০ এর পরে যখন রাজনৈতিক চাপ ও অস্থিরতা সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে, সত্যজিৎ ঠিক সেই ৬০' এর পর থেকেই শুধুমাত্র 'সামাজিক ঘটনা' গুলোর মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। এই ফাকে বলে রাখা ভালো, নয়া বাস্তবতা শুধুমাত্র একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট নয়, এটি সম্পূর্ণভাবে নান্দনিক দর্শনের অন্তর্গত অন্যান্য তত্ত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। নয়াবাস্তবতা সবসময় এমন একটি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে যে পৃথিবীর মধ্যে অসংখ্য ঘটনা, মুড ও আইডেন্টিটির স্বতন্ত্র অবস্থা তুলে ধরতে চায়। নানান রকমের টোনের ব্যবহার,সমাজের অসংখ্য মাইক্রোএকশন, বাস্তব লোকেশন হলো এই তত্ত্বের ফোকাস পয়েন্ট।

এবং এরই ধারাবাহিকতায় সত্যজিৎ নির্মাণ করেন জন অরণ্য (১৯৭৫) এবং এই সিনেমায় চিত্রনাট্যে ও সঙ্গীতে সত্যজিতের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের ভীড়ে যখন সোমনাথ নিজেই বিপ্লব করে চলছে তখন তার বাবা হিসেব মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন কেন সোমনাথ বিপ্লব করতে চাইছে। যখন গোটা সমাজে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং অস্থিরতা বিরাজমান তখন তার বাবা গোতা সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বুঝে উঠেন। ছেলের করুণ দৃশ্য দেখে বাবা তখন বলে উঠেন, "এখন দেখছি বাঁচার দু’টি মাত্র পথ আছে, হয় নষ্ট হয়ে যাও, নয় বিপ্লব করো।" জন অরণ্যে আরো একটি দৃশ্য আছে যেখানে বোঝা যাচ্ছে শহরের সময়গুলোর মধ্যে এক অস্থির জড়তা এসে যাচ্ছে যা আধার কালোর মতো। সোমনাথ তখন দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে" গানটি শুনছিল। এই ব্যাপারে আমি সরাসরি ডেভিড ব্রড ওয়েল (সিনেমা তাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ) এর ইংরেজি লাইনটিই তুলে ধরবো-

" Somnath is expected to provide a client with a woman. He is shocked when he learns that she is a friend's sister. Ray's conception of the cost of success is conveyed by cutting from Somnath's playing the pimp to a shot of his father at home, listening to a Tagore song on the radio: "Darkness is gathering over the forest."

তারপর যেমন গণশত্রু(১৯৯০) সিনেমাটির দিকে তাকালে আমরা দেখি, গোটা সিনেমাটিই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ। সিনেমায় ডাক্তারবাবু যে তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সত্যজিৎ ও একই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। সিনেমায় একটি জায়গায় cross examination রয়েছে যেখানে ব্যারিস্টার বাবু যখন প্রশ্ন করেন রোগ হলে কাকে ডাকবেন রোগ সারানোর জন্যে তখন ডাক্তারবাবুর উত্তরে ভেসে আসে যৌক্তিক চেতনা। তার দাবী, তিনি নিশ্চিত জঙ্গলে গিয়ে অযাচিত কাজকর্ম করবেন না।

মূলত সত্যজিৎ

এই সিনেমার দ্বারা দেখিয়েছেন, যে নিয়মনীতিগুলো সমাজে

প্রচলিত সেগুলোতে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে

যা সাহদারণ একজন মানুষ স্বীকার

করতে চায় না। সত্যজিতের

রেনেসাঁর চিহ্ন এখান থেকে পাওয়া

যায়। গোটা সিনেমায় ডাক্তারবাবু

সামাজিক পরিস্থিতিকে মেনে যে ভালো

উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন মানুষের উপকারের জন্যে উল্টো সেই সমাজের মানুষ

তাকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে।

সত্যজিৎ সেই ডাক্তারবাবুর মধ্যে

নিজেকে দেখতে পান বলে প্রায়শই

তার সিনেমাতে যুক্তিবাদের আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

References:

- Satyajit Ray On Cinema, 2013,Columbia University Press.

- Film History: An Introduction, University Wisconsin-Madison

- সত্যজিৎ রায়, বাবলু ভট্টাচার্য

- (Documentaries and News articles.)

- (Satyajit Ray's Cinema)

Comments

Post a Comment